EXPEDICIÓN

Atlantis

DE TENERIFE A LA GUAIRA EN BALSA

Que el hombre sepa que el hombre puede

Alfredo Barragán

Desde hace un tiempo este autor se ha empeñado en hurgar en aquellas teorías que hablan de visitantes que llegaron a América provenientes de distintos lugares, antes que Cristóbal Colón. Hemos hablado sobre egipcios de la época de los faraones, sobre polinésicos y de otros navegantes que, cruzando el océano Pacífico desde el poniente arribaron a estas costas. También nos hemos referido a aventureros que, en distintas épocas y partiendo de Sudamérica, han surcado el mar para llegar a tierras lejanas allende ese océano, intentando recrear antiguas travesías y así demostrar intercambios culturales y comerciales con áreas remotas.

En esta crónica nos trasladaremos de océano para hablar de unos expedicionarios argentinos que, convencidos de la posibilidad de que africanos, cruzando el Atlántico, hubiesen llegado a las costas de América, efectuaron la travesía en balsa desde Tenerife a La Guaira.

Del cómo y por qué lo hicieron, habla este artículo.

Alfredo Barragán, abogado, nacido en 1949 en la ciudad de Dolores, entre Buenos Aires y Mar del Plata, es lo que se podría llamar un expedicionario congénito. Creador del CADEI (Centro Actividades Deportivas Exploración e Investigación), antes de la aventura que nos ocupa, cruzó el Caribe en kayak, los Andes en globo aerostático, además de escalar muchas de las más altas cumbres del mundo, entre otras excursiones, casi todas de alto riesgo.

Según relata en una entrevista al diario argentino La Nación, en abril de 1980 sus compañeros de travesías, inquietos porque pasaba ya mucho tiempo desde la última, lo llamaron por teléfono manifestando su desasosiego. La naturaleza, la historia y la adrenalina los invitaban con fuerza a romper la rutina. Entonces él, comprendiendo que necesitaban una nueva aventura, prometió que buscaría algo que hacer y recordó que en la peluquería, mientras esperaba el turno para ser atendido, leyó en una revista sobre las monumentales cabezas de piedra olmecas que mostraban rasgos negroides. Luego de averiguar más sobre el tema, decidió llevar a cabo una expedición para demostrar que habitantes de África arribaron a América mucho antes que Colón.

Al referirnos a Alfredo Barragán no estamos hablando de un excéntrico millonario que en estas travesías busca emociones financiadas con holgura. O de algún explorador pagado por una revista especializada que espera algún tipo de remuneración por sus expediciones. Hablamos de un abogado de clase media que vive de su trabajo y que ha evitado, en lo posible, buscar auspiciadores para sus proyectos. Los financia de su bolsillo, del aporte de sus compañeros de travesías y con la generosidad de distintas personas e instituciones que lo apoyan, sin obligarlo a publicitar un determinado producto o servicio. Asegura que eso le da la libertad para desarrollar cada proyecto según sus propias pautas, las que comenta y discute con los otros aventureros que lo acompañan en cada uno de esos proyectos y que son los que, en definitiva, arriesgan la vida junto a él.

Barragán, después de revisar mapas con corrientes marinas del Atlántico, llegó a la conclusión que un viaje desde África hasta América, escogiendo la temporada menos peligrosa por los huracanes, impulsado solo por el viento, las corrientes y un poco de suerte, era posible. Para reafirmar su teoría, vendió una propiedad con el objeto de financiar un viaje a México y conocer de cerca la cultura Olmeca y sus colosales cabezas de piedra.

La cultura Olmeca se desarrolló en Mesoamérica entre el 1.200 y el 400 a.C. y fue la precursora, entre otras, de mayas y aztecas. Abarcaron desde la zona de las actuales Veracruz y Tabasco y bordeando el Golfo de México hacia el sur, se estima que llegaron hasta la actual Nicaragua. Como estuvieron asentados en zonas ocupadas posteriormente por mayas y otras culturas, para los arqueólogos ha resultado un enorme desafío diferenciar ruinas, reliquias y entierros, pero, poco a poco, han logrado su propósito y descubrir para los olmecas un universo propio, cada día más trascendente en el mundo de la investigación de las culturas precolombinas.

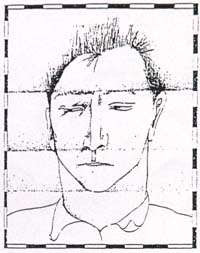

Colosal cabeza Olmeca

Su legado en cerámica, escultura en piedra y en jade es muy importante. También fueron pioneros en el cultivo del cacao y el maíz, entre otros y en el uso del hule proveniente del árbol del caucho. Se cree que inventaron el juego de pelota que posteriormente continuaban practicando los mayas y que además legaron a esta cultura y a los aztecas muchos de los conocimientos que ellos uutilizaron. También les habrían heredado algunos dioses y ritos.

Aún existen incontables misterios en torno a los olmecas, entre ellos que los arqueólogos no han podido establecer un ascendiente africano en los hallazgos hechos, salvo los mencionados rasgos negroides de las cabezas de piedra, que por el momento parecen ser más especulativos que reales.

En cuanto a las enormes cabezas de basalto (la más grande de las 17 encontradas mide 3,4 x 3 mts. y pesa 40 toneladas), la primera fue descubierta en 1862 por el periodista y explorador mexicano, José María Melgar quien, haciendo la advertencia de que solo era un aficionado a la arqueología, se atrevió a anticipar que la cabeza representaría a etíopes que habrían arribado a América en tiempos remotos.

Este comentario abrió la puerta a otros investigadores que observaron los rasgos negroides en las famosas esculturas, agregando que podrían corresponder a posibles navegantes africanos que habrían llegado a esa parte del mundo hace unos 3.500 años.

Por otra parte, Barragán encontró unas tablillas de piedra talladas por primitivos habitantes africanos que los mostraban a bordo de rústicas balsas. Unir ambos cabos fue lo que llevó a montar esta expedición, con el ánimo de demostrar la posibilidad real de esta afirmación.

Junto a Jorge Iriberri, Félix Arrieta, Óscar Giaccaglia y Daniel Sánchez Magariños, cuatro años tardaron en preparar la travesía que realizaron a bordo de una balsa construida con nueve troncos de madera de balsa que consiguieron en Ecuador. Con menos de doscientos dólares llegaron a Guayaquil y con ese dinero algunos de los expedicionarios se internaron en la selva para elegir los troncos que se acomodaban al diseño que habían confeccionado. Luego de 42 días, lograron seleccionar y embarcar los maderos escogidos con rumbo a Buenos Aires. En camiones aportados por una empresa local los trasladaron a Mar del Plata, donde confeccionaron la rústica embarcación.

Los cinco expedicionarios Barragán y su libro

Tratando de ser lo más fieles a los diseños originales, los troncos fueron atados con cordeles vegetales, instalaron un mástil bípode del que colgaron una vela rectangular donada por la Armada Argentina, vela dada de baja en la fragata Libertad. Como habitáculo, tenían una casucha de cañas con techo de paja. El baño, un balde atado con un cordel a la popa; la cocina, unos pocos utensilios, dos balones de gas y un pequeño anafe.

Por acuerdo entre los miembros de la tripulación y según investigaciones que realizaron respecto a las características de las primitivas balsas africanas, a su embarcación no le instalaron timón, lo que significaba que el viaje sólo sería de ida, sin posibilidad de retorno. La vela rectangular permite muy poca maniobrabilidad frente a los vientos.

No tenían brújula ni ningún otro instrumento de navegación, solo se orientaban por las estrellas, la ubicación del sol y sin timón, se dejaban llevar por las corrientes y los vientos. Mientras navegaban, en realidad no sabían muy bien en donde estaban ni hacia dónde eran arrastrados. Lo que si llevaron, más por insistencias de las familias, fue un equipo de radio que les permitía informar a diario sobre su estado,

La otra precaución que tomaron fue que a dos miembros de la travesía que aún tenían sus apéndices, se los operaron. En una balsa de 13,6 metros de largo por 5,8 de ancho, no existían las comodidades como para atender a enfermos y menos practicar cirugías.

La comida estaba constituida por alimentos no perecibles donados por un supermercado de Mar del Plata, además de la esperanza de la pesca para disponer de carne fresca, lo que nunca ocurrió. Durante los 52 días que tardó la travesía, solo consiguieron un pez.

Cuando la balsa estuvo lista, la expedición, bautizada Atlantis, inició su viaje en Tenerife. El 22 de mayo de 1984 se hicieron a la mar en una travesía en la que pocos factores quedaron al azar. Se trataba de reproducir, con la mayor fidelidad imaginable, el viaje que habría llevado a los africanos a América, más de tres mil años antes de la epopeya de Colón.

Barragán pensaba que más que un espíritu de conquista, lo que llevó a esos primitivos navegantes hacia este destino, fue la casualidad.

Entre ellos, los tripulantes adquirieron, antes de zarpar, varios compromisos, algunos complejos de cumplir, como por ejemplo, si uno caía al agua era prácticamente imposible salvarlo pues la balsa carecía de timón como para regresar por él. Deberían abandonarlo. Para la eventualidad de que esto llegase a ocurrir, dispusieron en la popa una cuerda de setenta metros. Era el único asidero a la vida en la eventual caída, que, afortunadamente, no se dio.

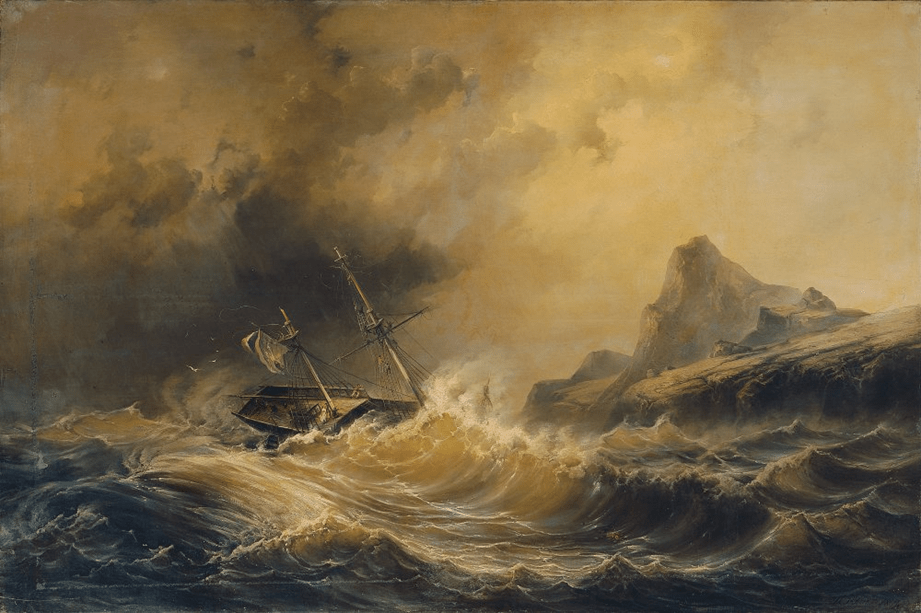

La otra precaución fue atarse a la nave durante las tormentas y las marejadas.

Además de dos tormentas, que les provocaron gran temor pues enfrentaron olas de hasta siete metros y en las que ya veían que su frágil embarcación zozobraba frente a la fuerza del mar y del viento, los principales problemas fueron la orientación y calcular la distancia recorrida. Pese a que Sánchez Magariños sabía ubicarse por las estrellas, muchas noches de niebla y varias de ellas seguidas, les impidieron ver el cielo. En cuanto a la distancia, calculaban al ojo que avanzaban 70 millas náuticas por día, pero no sabían si la cifra y la dirección eran las correctas, lo que les impedía estimar los días que faltaban para llegar a destino, según los presupuestos hechos por el líder de la expedición, con la consiguiente incertidumbre respecto a que si los alimentos y el agua alcanzarían hasta el término del viaje.

Pese a que se habían propuesto no pedir ayuda a ninguna nave con la que se cruzaran, el día 49 de la travesía fueron avistados por un pesquero, el Maratún que se acercó y les preguntó si eran la balsa que había zarpado desde Tenerife. Cuando respondieron afirmativamente, el capitán les dijo:

─¡Bienvenidos a América! Están a diez millas de los Testigos, archipiélago venezolano.

Luego de abrazarse emocionados por haber conseguido la meta, continuaron su viaje para atracar en La Guaira tres días después. Luego de 52 días en los que dejaron atrás 5.000 kilómetros, arribaron a su destino en medio de una calurosa recepción por parte de los venezolanos.

Atlantis demostraba que una travesía en balsa entre los dos continentes era posible hace 3.500 años, con los medios disponibles en aquella época.

La historia de este viaje épico quedó registrada en un libro escrito por el propio Alfredo Barragán y en un documental, dirigido por él y filmado por Félix Arrieta durante la travesía, quién, una vez a bordo de la embarcación, confesó que no sabía nadar.

La balsa se conserva en Dolores, Argentina, en un museo que los aventureros están montando para que la gente recuerde su hazaña.

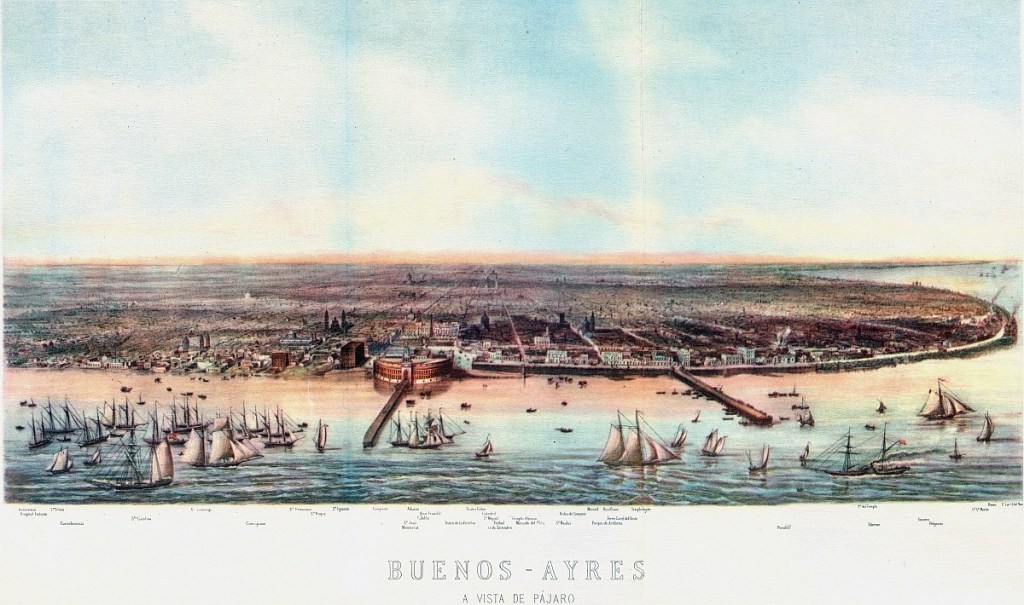

Balsa exhibida junto al obelisco, en Buenos Aires

Fernando Lizama Murphy

Marzo 2024

Para saber más

Barragán, Alfredo: Expedición Atlantis. – Editado por Cadei

Nöllman, María: periodista diario La Nación de Argentina. Entrevista publicada el 29 de mayo de 2023.

Vesco, Leandro: periodista diario La Nación de Argentina, artículo publicado el 11 de mayo de 2021.

Bueno, Isabel: Historia National Geographic – El hallazgo de las colosales cabezas Olmecas de piedra en Las Ventas.

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/las-cabezas-colosales-de-los-olmecas-en-la-venta_18989 (consultado marzo 2024)